Il primo post che ho scritto su Menuturistico iniziava così: "Io ho un segreto, che mi porto dentro da oltre vent'anni".

E proseguiva: "Deve trattarsi di qualcosa di assolutamente raccapricciante, viste le reazioni di sdegno- anzi, che dico: di puro orrore- che ho suscitato, negli astanti, ogni volta che mi sono azzardata a preparare il terreno, con estrema cautela, per vedere se mai potevo confidarmi con qualcuno. e così, per non creare turbative inutili, ho tenuto per me questa cosa, coltivandola negli anni con un affetto speciale- quello che, di solito, si riserva a chi, a torto o a ragione, è considerato qualche piano al di sotto della nostra granitica eccellenza"

Non c'è voluto molto tempo, però, perchè i buoni propositi di cui sopra finissero nel dimenticatoio e cominciassi a declamare i fasti della mia adorata cucina inglese: già la ricetta d'esordio era rigorosamente targata UK e, in seguito, fu tutto un mitragliamento di carrot cake, shortbread, scones, sally lun buns, e tutti i piatti che avevano contribuito a far nascere in me quella convinzione e a farle mettere radici, negli anni.

All'epoca, ero la sola- e basta dare un'occhiata ai commenti che ricevevo per fugare ogni dubbio. Oggi, invece, il web è tutto un pullulare di ricette anglosassoni, molte delle quali rigorosamente britanniche, tutte accolte da grida di entusiasmo, sospese fra il "chi lo avrebbe mai detto" e "io l'ho sempre sostenuto". Non so se ho parte di merito, in questo felice cambiamento di rotta: ma se così fosse, sarei la donna più orgogliosa dell'universo mondo: perchè non c'è soddisfazione più grande che veder arrivare nel tuo caruggio chi fino ad allora lo aveva misconosciuto o disprezzato. E se per il tuo caruggio nutri un affetto speciale, che ti deriva dall'infanzia e da questa mamma strana che mi è toccata fortunatamente in sorte, allora la soddisfazione è piena.

E si rinnova pure, a dirla tutta: basta intercettare qualche giudizio positivo in merito, ed ecco che mi illumino d'immenso, quasi che i complimenti allo sheppard pie fossero rivolti a me personalmente e non ad un pur ottimo stufato di agnello. Per cui, non vi sto a dire come mi sono illuminata in queste vacanze, a mano a mano che registravo l'entusiasmo delle Starbookers, alla prova con un libro scelto da me, che sulla carta rappresentava un rischio grosso, esattamente come capita a quelle pubblicazioni che puzzano di operazione commerciale lontano un miglio.

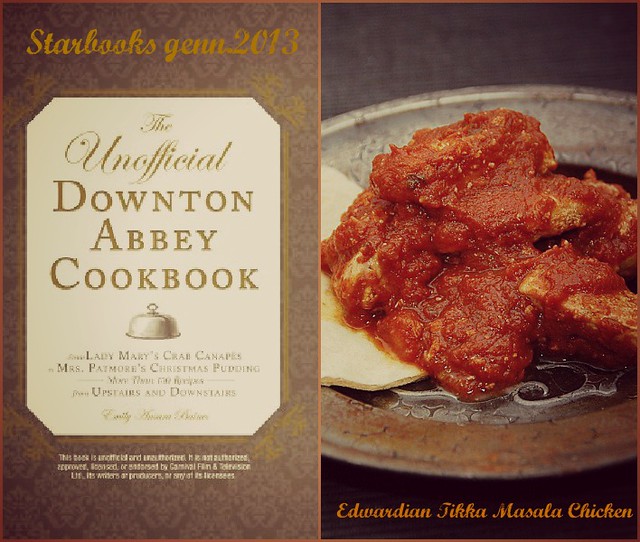

Sto parlando, ovviamente, di The Unofficial Downton Abbey Cookbook, vale a dire la raccolta delle ricette di tutti i piatti che si presume fossero serviti nell'inghilterra edoardiana che fa da sfondo alla serie televisiva che ha ormai conquistato mezzo mondo e che ha dato il via ad una caccia parallela, da parte degli editori di mezzo mondo, agli indizi più insospettabili e più risibili che possano giustificare il benché minimo legame con il conte di Grantham e la sua famiglia, quel tanto che basta dapoter schiaffare Higcleare Castle in copertina e assicurarsi un picco di vendite altrimenti insperato.

Questo era il dubbio della vigilia: che si trattasse dell'ennesimo bidone. E ora, mi piacerebbe potervi far vedere le nostre facce del giorno dopo, ilari, distese, felici- e magari anche un po' ingrassate, una volta che il libro ha passato il vaglio delle prime prove.

La prima, anzitutto, è stata quella della lettura: non so se ve ne siete accorti, ma qui allo Starbooks i libri si leggono. Anzi: la leggibilità è uno dei parametri preliminari, che magari non inficia il giudizio tecnico, ma contribuisce di molto al responso finale. E The Unofficial... è un libro che si legge- e si legge con grande piacere. Perchè, ancor prima che essere una raccolta di ricette, è un libro di storia della cucina. La sua autrice, infatti, non proviene da una formazione pratica, ma letteraria ed è questo il taglio che ha dato alla sua seconda opera, nata dopo i fasti della precedente, The Unofficial Hunger Games Cookbook, che sin dal titolo presenta numerose analogie con l'ultima fatica. Centrale, come dicevo, è la ricostruzione storica: dell'ambiente edoardiano e, principalmente, degli usi e dei costumi della vita domestica di quei tempi, soggetta ad una serie di cambiamenti o di assestamenti che trovarono nella cucina e nella sala da pranzo scenari di profondo interesse: sono questi gli anni del consolidamento del servizio alla russa, del trionfo dell' afternoon tea, della consuetudine con ingredienti e piatti tipici delle grandi colonie britanniche, del cibo che continua a scandire la divisione delle classi, che qui si semplifica in un "Upstairs- Downstairs" la cui efficacia quasi visiva è più eloquente di mille trattati.

Emily Ansara Baines ripercorre tutte queste tappe, in un'opera che trasuda serietà, senza per questo smettere di essere deliziosa: l'organizzazione del materiale segue quell'Upstairs- Downstairs che ai tempi era una regola universale e si suddivide poi in tanti paragrafi, destinati ora alle singole portate, ora ai singoli pasti della giornata. Ogni ricetta è accompagnata da una breve nota introduttiva e corredata, alla fine, da note gustose sull'etichetta in voga a quei tempi o su qualche trucco per garantirsi una migliore riuscita delle ricette. Che, naturalmente, ci sono riuscite al primo colpo, a conferma di come uno studio serio e approfondito abbia sempre la meglio su qualsiasi altra scorciatoia o qualsiasi altro escamotage.

Quanto meno, per noi Starbookers...

Eccovi la carrellata delle nostre prime proposte

Patty- Andante con gusto : Grief Apple Tarte

Stefania- Araba Felice: Creamy Russet Leek Soup

Emanuela- Arricciaspiccia: Mrs.Isabel Crawlwy's Smoked Salmon Sandwich + Classic Cucumber Sandwich

Ale- AleOnlyKitchen: Soupe à l'Oignon

Mapi- La Apple Pie di Mary Pie: Grilled Duck Breasts with Blackberry Sauce

Cristina- Vissi di cucina: Classic Vanilla Rice Pudding

Robi- Le Chat Egoiste: filet mignon con foie gras e salsa al tartufo

e qui da noi

EDWARDIAN TIKKA MASALA CHICKEN

Anche se il piatto è di chiarissima ispirazione coloniale , non è opportuno mettere la mano sul fuoco sull'origine indiana di questo pollo: in Gran Bretagna, lo hanno definito nientemeno che "The Britain's true national dish", il vero piatto nazionale britannico e c'è chi sostiene che la sua terra natìa sia addirittura la Scozia e precisamente un'osteria di Glasgow, dove esso vide la nascita, poco più di due secoli fa. D'altro canto, la presenza della panna nel condimento la dice lunga, più di mille elucubrazioni: tuttavia, il mix di spezie e la marinatura nell'acido dello yogurt stemperano moltissimo la parte grassa del condimento, di per sè indebolita dalla lunga cottura. Ne esce un secondo gustosissimo, profumato, molto più leggero di quanto possa sembrare ed estremamente facile da preparare. L'unica difficoltà è il reperimento delle spezie, perchè ci vorrebbero tutte, specie il garam masala: oggi si trovano piuttosto facilmente ma, qualora non le aveste a portata di mano, sintonizzatevi sulle note pungenti e piccanti e non vi allontanerete troppo dall'originale.

1 cup di yogurt (245 g) intero

2 cucchiai di succo di limone

2 cucchiaini di cumino in polvere

1 cucchiaino di cannella

2 cucchiaini di pepe di Cayenna, in polvere

2 cucchiaini di pepe nero, in polvere

1 cucchiaino di peperoncino, in polvere

1 cucchiaio di zenzero fresco, macinato

1/2 cucchiaino di sale

3 cosce di pollo senza ossa e senza pelle, tagliate in pezzi di media grandezza

4 lunghi spiedi (o 4 stuzzicadenti lunghi)

per la salsa

1 cucchiaio (15 g) di burro

1 spicchio d'aglio, tritato

1 peperoncino, tritato

1 cucchiaino di coriandolo fresco, tritato

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di paprika

1 cucchiaino di garam masala

1/2 cucchiaino di sale

8 once (circa 220 g) di salsa di pomodoro

1 cup (245 g) di panna

1/4 cup (5 g) di cilantro tritato

Preparazione

1. In una capiente casseruola di alluminio, mescolare lo yogurt, il succo di limone, il cumino, l cannella, i due pepi, il peperoncino, lo zenzero e il sale. Aggiungere il pollo, coprire e lasciar marinare in frigo per almeno un'ora. Più a lungo lo si lascia, migliore sarà il sapore.

2. Preriscaldare il grill al massimo. Ungere leggermente la griglia. Scolare il pollo dalla marinatura, scartandola. Far grigliare circa 5 minuti per parte, infilzato sugli spiedi.

3. Preparare la salsa.

Far sciogliere il burro in una grande padella. Farvi saltare l'aglio e il peperoncino per 1-2 minuti. Insaporire con tutte le altre spezie e lasciar sobbollire per 3-5 minuti. Aggiungere la salsa di pomodoro e la panna e far cuocere fuoco lento per 25-30 minuti, fino a che si addensa.

4. Togliere il pollo dagli spiedi, aggiungerlo alla salsa e far sobbollire per altri 5-7 minuti, con l'avvertenza che sia sempre ben coperto da quest'ultima. Togliere dalla padella, cospargere di cilantro e servir, accompagnato da riso basmati e pane naan.